o que escrever tem a ver com as linhas

ou alguns pensamentos sobre o campo ampliado dos têxteis

Recentemente, o dia 22 de julho se tornou um dia importante por aqui: é aniversário da artista chilena Cecilia Vicuña. Ela é uma das artistas contemporâneas que mais admiro, apesar de ter começado a acompanhar seu trabalho há relativamente pouco tempo. A razão para me lembrar assiduamente da data, porém, não tem importância ou sentido algum: é a coincidência com o número do dia do meu aniversário, 22 de junho. Enquanto abro a temporada astrológica de câncer, Vicuña a encerra — estamos no começo e no fim de um movimento de astros, e essa é uma maneira que tenho de me aproximar afetivamente dela, para além da (ou para justificar misteriosamente nossa) afinidade com os têxteis.

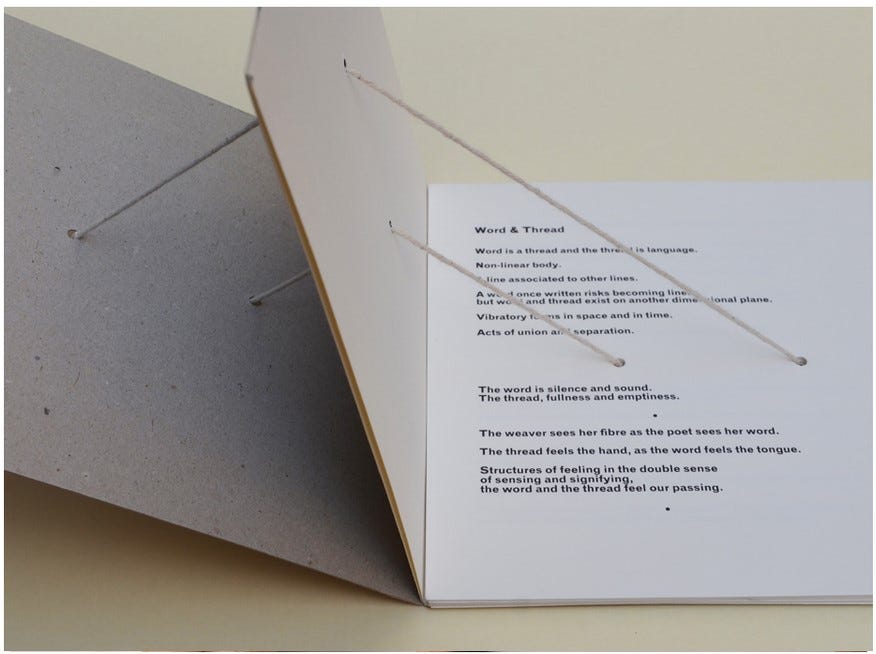

Conheci o trabalho de Cecilia Vicuña por meio do livro “Palabra e Hilo / Word and Thread”, publicado em 1996, e foi como se eu tivesse passado por uma revelação catártica. A começar pelo título, que entrelaça duas linguagens tão diferentes, sua narrativa me dizia coisas que eu jamais imaginava serem possíveis de associar aos têxteis, já que as aproximações que ela fazia entre a palavra e o fio escapavam das referências literárias que eu conhecia até então. E, além do conteúdo, me impressionou o estilo do texto: a escrita é poética mesmo ao articular teoria e história dos têxteis nos Andes. Com total liberdade de escrita (que a poesia oferece), Vicuña usa palavras que eu pensava ser preciso evitar na academia, como “coração” e coisas do tipo. Estava começando o mestrado, e a intensidade desse encontro me fez perceber ou confirmar que nas linhas havia um espaço para a dimensão de afeto que foi, afinal de contas, o que me atraiu para a prática da tecelagem. Posso dizer, sem exageros, que descobrir a afinidade entre o têxtil e o texto por meio desse livro modificou completamente minha relação com a escrita, porque mudou a maneira com a qual eu me relacionava com os têxteis também.

Antes de contar minhas experiências, queria começar essa conversa a partir de uma ponta solta deixada na newsletter anterior, sobre a dimensão queer da linguagem têxtil. A artista Harmony Hammond publicou, em 2000, um livro chamado Lesbian Art in America: A Contemporary History, no qual ela escreve que o trançado é uma espécie de linguagem queer. Não li o livro, mas a Julia Bryan-Wilson leu e o usou como referência para sua análise sobre as “Floorpieces” (1973) produzidas por Hammond. Bryan-Wilson explica a afirmação da artista: uma trança é feita de três fios entrelaçados numa coisa só, movimento que, para ela, é considerado uma dinâmica queer. No caso específico de Hammond, como Bryan-Wilson observa, os fios entrelaçados em sua prática artística são os da arte, do gênero e da sexualidade. Mas a autora também percebe essa dinâmica acontecendo em outras instâncias das “Floorpieces”, por exemplo: elas são feitas de tecido, são expostas como esculturas, mas também são pinturas, pois Hammond aplica camadas de tinta acrílica para reforçar a cor original dos retalhos. Categoricamente falando, essa obra participa de diversas caixinhas — mas também não cabe muito acertadamente em nenhuma delas, e boa parte disso tem ligação justamente com a presença da materialidade têxtil ali. Essa “confusão” classificatória também seria um traço queer, que eu acho bastante importante pra pensar a aproximação entre têxtil e texto.

É claro que toda linguagem artística, hoje, está contaminada por uma miríade de referências e de outras linguagens (essa não é uma particularidade das linhas), mas ainda parece prevalecer uma certa referência às "identidades" (e valores) das linguagens canônicas quando estas aparecem nas obras. Isso, em si, não é um problema — cada linguagem possui sua própria história. O problema está na maneira com que essas identidades foram criadas, estruturando e alimentando um regime hierárquico de subvalorização das práticas artesanais — e é isso que joga a “arte têxtil” para as margens. A trama desse assunto é densa: se liga, por exemplo, à concepção estereotipada de que o fazer manual não constitui exercício de pensamento/produção de conhecimento. Isso determinou, por exemplo, quem podia produzir conhecimento, ser artista, ocupar espaços de poder… e contribuiu para a feminização das técnicas artesanais, mesmo que as assimetrias de poder entre os gêneros fossem evidentes dentro das próprias tradições.

Antes de conhecer a Vicuña e uma série de artistas da linha que também escrevem, eu jamais considerava me assumir como escritora de poesia. Mas quanto mais eu estudava os têxteis, mais me aproximava do gesto da escrita como uma tessitura. Coincidentemente, quando estava no mestrado, conheci a brilhante pesquisadora, escritora e educadora cuiabana Leíner Hoki. Leíner escrevia e mostrava poesia como uma parte importante (uma linguagem) de sua pesquisa de mestrado — ela escrevia artigos com poesia, e também declamava seus poemas-ensaios em apresentações acadêmicas. A atuação dela, junto da Vicuña, me fez sentir autorizada a tomar a poesia como uma frente de trabalho também, e entender que a linha era capaz de criar verso e metáfora — que a linha devolvia ou potencializava algo no texto, embora eu não soubesse dizer exatamente o que. Estou falando de poesia, mas nenhum formato foge disso. Contar histórias é intrínseco aos fios; a força narrativa está ali, de uma forma que sempre achei muito misteriosa.

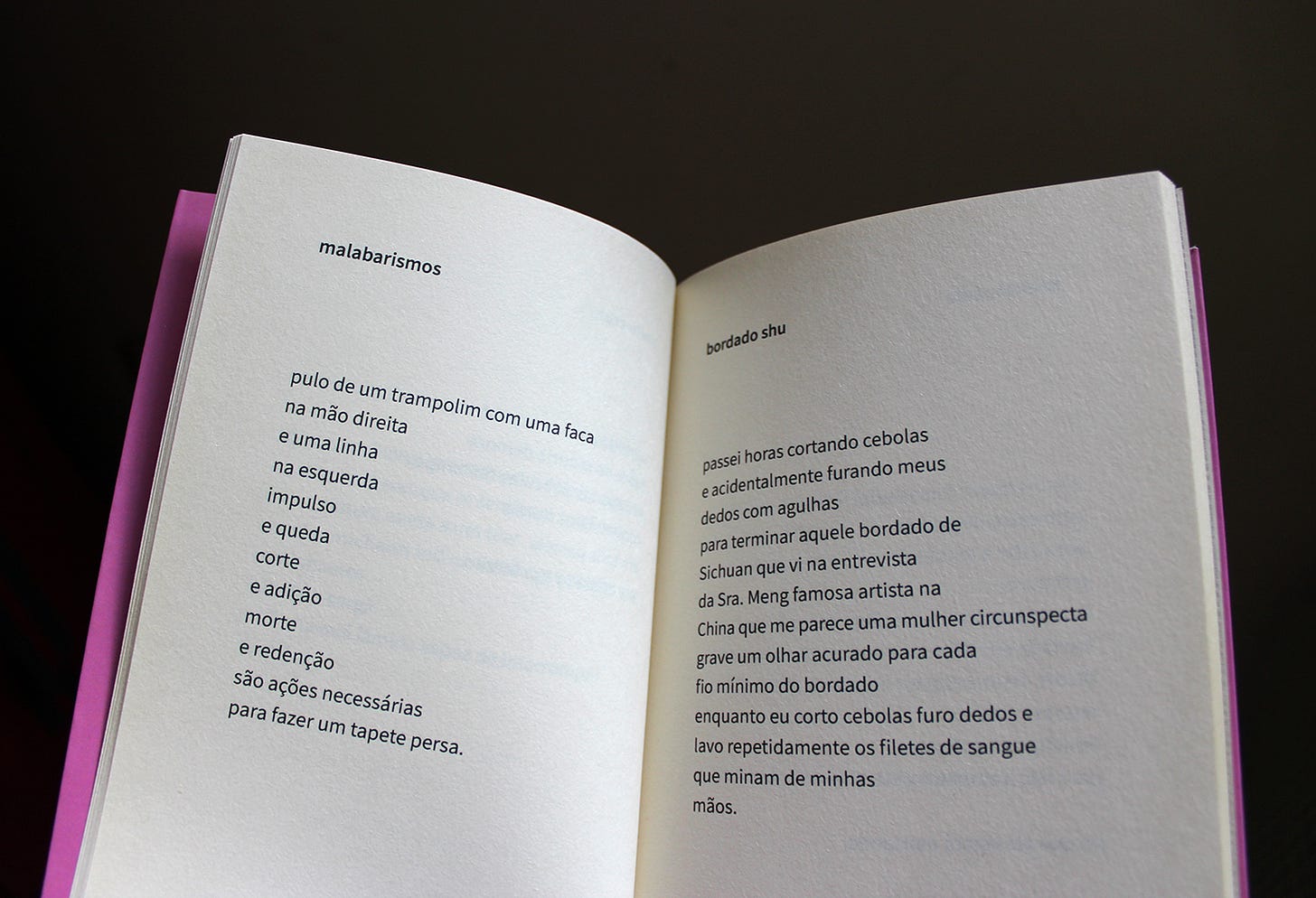

Em dezembro de 2020, tomei coragem para organizar um conjunto de poemas que havia escrito durante a época do mestrado, e submeti a plaquete Tramoias a uma chamada de publicações da editora Urutau (o contexto também foi um catalisador: era 2020 e viver na insegurança de um desgoverno genocida me fez pensar que aquela talvez fosse a última chance de fazer alguma coisa nesse mundo, sem ter tempo para sentir medo ou me justificar). É triste e cansativo que nós tenhamos que nos sentir autorizadas a fazer algo. Sou mulher cis e nasci em uma família muito católica, com excessos de repressão e de culpa cristã. Mas isso tem a ver, também, com representatividade dentro de um lugar igualmente repressor/opressor para mulheres (e todo mundo que foge à regra branco-masculino-cis-hetero-classe média) que é a academia. Leíner, assim como tantas outras mulheres que conheci nesse percurso, provocou muitas mudanças na minha percepção do que é ser pesquisadora e dos impactos que uma pesquisa tem em sua área. Os poemas de Tramoias são uma parte viva do processo de escrita de minha dissertação: são relatos de aulas ou oficinas das quais participei, contam de mulheres, sejam elas artistas ou não, que me ensinaram algo sobre as linhas, e são a memória de uma tecelã amadora “aprendendo” o vocabulário de uma tradição imensa, porque plural, e extensa, porque atemporal.

Um ano antes de ao menos cogitar a existência desse livro, passei pela minha primeira experiência de escrita de texto como obra visual. Fui influenciada pela série “Nude” da artista Fiona Banner, que conheci por causa das aulas incríveis sobre processos de criação em imagem e escrita, da Dani Maura. O texto surgiu na montagem de uma exposição de encerramento da residência artística do grupo Escotoma, no Centro Cultural da UFMG. Na época, as colegas Maira Públio, Izabel Stewart e eu ocupamos uma sala com trabalhos que, de alguma maneira, eram feitos de materialidades e/ou temas do ambiente doméstico. Perceber isso durante a montagem foi uma surpresa (talvez não tão surpreendente assim), e o professor que lidera o grupo nos incentivou a escrever sobre essa experiência. Escrevi algo e mostrei para o grupo. Pensamos em como esse texto poderia ser apresentado na exposição (como obra? escrito na parede? impresso em uma pilha/transformado em objeto? como um folheto a ser distribuído?), mas não conseguimos preparar nada por causa do tempo. Também não foi incluído em Tramoias, e isso eu não sei dizer muito bem porque: ainda estava desenhando minha relação com a escrita e não via esse texto exatamente como uma produção que fizesse parte da “caixinha” poesia (embora tenha um poema sobre essa experiência). Acho que ainda estou experimentando os lugares onde a palavra pode caber sendo autenticamente palavra, tão palavra que ela vira, de volta, uma linha grafada à mão, pixelada nas telas, melódica na voz. E o mais importante: ainda estou experimentando como a poesia e as imagens podem se entrelaçar dentro do meu processo criativo.

Quando participei do Projeto Página Múltipla, a Dani Maura, que foi uma das realizadoras, havia me perguntado se pessoas que tecem escrevem de um jeito diferente. Na época, eu pensava que sim: a experiência tátil e a estrutura têxtil se espelham na relação das palavras umas com as outras, e isso influencia a maneira como se entende uma construção textual. Acreditar nisso me ajudou, naquele momento, a entender minha própria relação com a escrita, e entender que eu desejava que meu trabalho com os têxteis também se manifestasse pela via da palavra. Alguns anos depois, li um poema da C. D. Wright que diz que muito se fala da musicalidade da poesia, e pouco da fisicalidade. Parafraseando a poeta: a poesia também pertence ao toque, é como uma sensação tátil que pode ser retirada da ponta dos dedos.

Ainda gosto muito do que a Wright escreveu, mas hoje eu daria uma resposta um pouco diferente para a Dani. Diria que não, tecer não muda a maneira com a qual as pessoas escrevem. Bom, de certa maneira muda, como qualquer linguagem das artes plásticas pode alterar o jeito com o qual alguém produz ou compreende seu processo criativo com as palavras. Mas o que não me surpreende, de modo algum, é que as pessoas que tecem ou trabalham com têxteis acabam sendo levadas à escrita. Esse é um ponto interessante para investigar, talvez mais do que a forma como isso é feito — a forma se torna apenas uma consequência, que pode manter a afinidade evidente com as linhas ou não. Poderia listar, aqui, pessoas como Júlia Panadés, Mariana Guimarães, Samantha Capatti, Rachel Leão, Aline Motta, Jen Bervin, Bárbara Grillo, Tamires Costa, além da Vicuña… cada qual com impulsos diferentes para a escrita, e relações diferentes com as linhas.

Por que isso acontece? Pode ser por uma relação ancestral da linguagem, desde quando inventaram o verbo latino texere para designar tanto o ato de tecer quanto o texto, por exemplo. Pode ser por heranças culturais, pelos tecidos que serviam como meios de comunicação ou transmissão de conceitos, símbolos, formas de pensar… Pode ser, também, porque o tempo exigido pelos trabalhos manuais viabilizem um estado corporal, muitas vezes referido como '“meditativo”, que, além de ser por si só um modo de colocar um conjunto de saberes em movimento, estimula a reflexão crítica — é um tempo para pensar e produzir conhecimento, o que contradiz aquele estereótipo que mencionei mais acima.

Depois de passar todos esses anos estudando e lendo as obras de Cecilia Vicuña, percebi com nitidez o que havia me surpreendido em “Palabra e Hilo/Word and Thread”: aquele livro (de artista?) não me parecia ser apenas um texto, pois as palavras tinham textura, eram manipuladas pela artista com as mãos, e as imagens dos têxteis evocadas pela narrativa tinham uma certa vivacidade, uma dimensão corporal. Me dei conta de que, na obra de Vicuna, é difícil (para não dizer impossível) separar imagem de performance, poesia escrita de poesia falada, instalação de texto, vídeo de tecido. Ela mistura e recombina as linguagens, de modo que as fronteiras das categorias se dissolvem, perdem o sentido, e tudo, no final, se transforma em fibra.

Tudo é entretecido de uma maneira tão mágica, que Vicuña consegue potencializar tanto as características dos fios, quanto das linguagens que ela articula. Ela cria sintonias (porque são várias, um sistema de relações) entre tema, material, montagem no espaço expositivo, e considera, ainda, a presença dos corpos que visitam suas exposições ou participam diretamente das obras. Quando leio seus poemas, consigo relacioná-los aos seus trabalhos visuais, sem que um seja dependente do outro. E assim o trabalho se torna inesgotável: há tanto para se explorar no emaranhado de diferentes peças desse quebra cabeça desordenado, mas rítmico, que tudo que ela produz parece expressar um conhecimento novo sobre os têxteis.

E aí, voltando à bela percepção de Hammond, arrisco dizer que essa correspondência acontece porque a linha (têxtil) queeriza tudo que ela compõe. Híbrida e viva, chama sempre por metamorfoses, desfazendo as regras do jogo das classificações. Escrever tem ou pode ter muito a ver com as linhas, e todo texto têxtil me parece ser escrito assim, como uma trança: sempre coletivamente, mudando as formas antes engessadas.